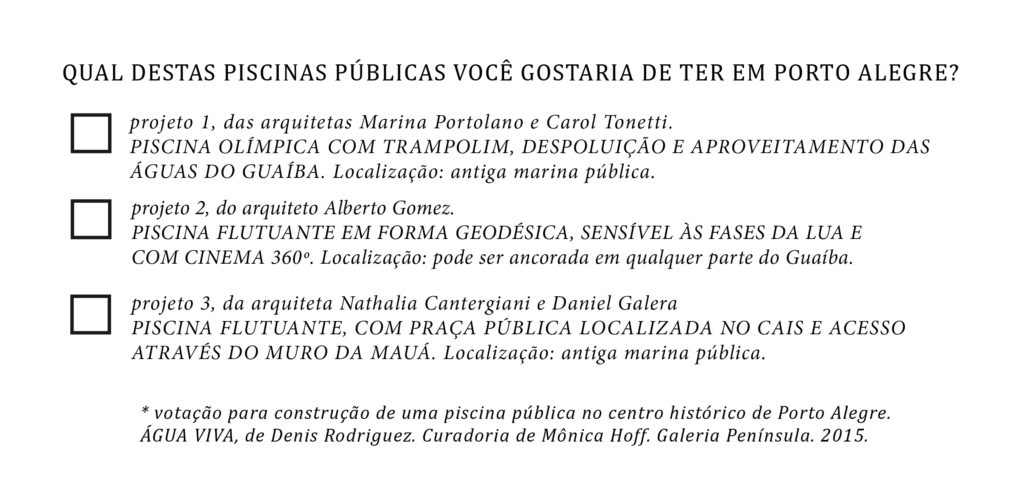

The show was designed to carry out a poll using a multiple-choice paper questionnaire in which the community was invited to choose about different water facilities projects for Porto Alegre’s waterfront under privatization.

27 de junho a 19 de setembro de 2015 – Galeria Península – Porto Alegre – Brasil

Toda cidade tem uma porção de água que lhe conforma – seja um açude, um rio, um lago, ou um pedaço de mar. Por sua vez, toda porção de água é um convite a que novas formas de vida tomem forma – sejam elas biológicas, sociais ou culturais. Na natureza, poucas distâncias afastam o indene do mediado. Não há mais qualquer zona incólume, mesmo que intocada. Como afirmara Certeau, todo ‘lugar é um espaço praticado’.

Assim, é um rio – uma quantidade absurda de água que vai de um lugar a outro, carregando memórias e gerando afetos, constantemente transbordando de si. Perene ou não, um rio carrega infinitas funções – é responsável por boa parte da organização de uma comunidade: abastece, transporta, purifica, informa, suporta, diverte. Ou, pelo menos, deveria.

Um rio pode também ser um lago, ter dupla identidade, ser, ao mesmo tempo, navegável e impróprio, profundo e raso, pantanoso ou formado por todas as águas, tal Gua-ybe[1]. Um rio é, sem dúvida, um atraente lote de água viva.

Foi essa porção inexata de vida – das águas que banham Porto Alegre – e suas verdades paradoxais que convocaram o artista Denis Rodriguez a atirar-se sem proteção nos modos como nos relacionamos e desejamos estas águas.

De pronto, perguntas como – qual foi a última vez que você se banhou no Guaíba? quando será a próxima? e se fizéssemos isso juntos? – desencadearam uma série de processos de pensamento e trabalho (uma oportunidade crítica, por certo) que excederam suas intrínsecas qualidades estéticas para lançarem-se no vão de uma espécie de ética do desejo, tal qual pressupunha Lacan. Ou seja, de que somos responsáveis por tudo que desejamos – seja esse desejo consciente ou não.

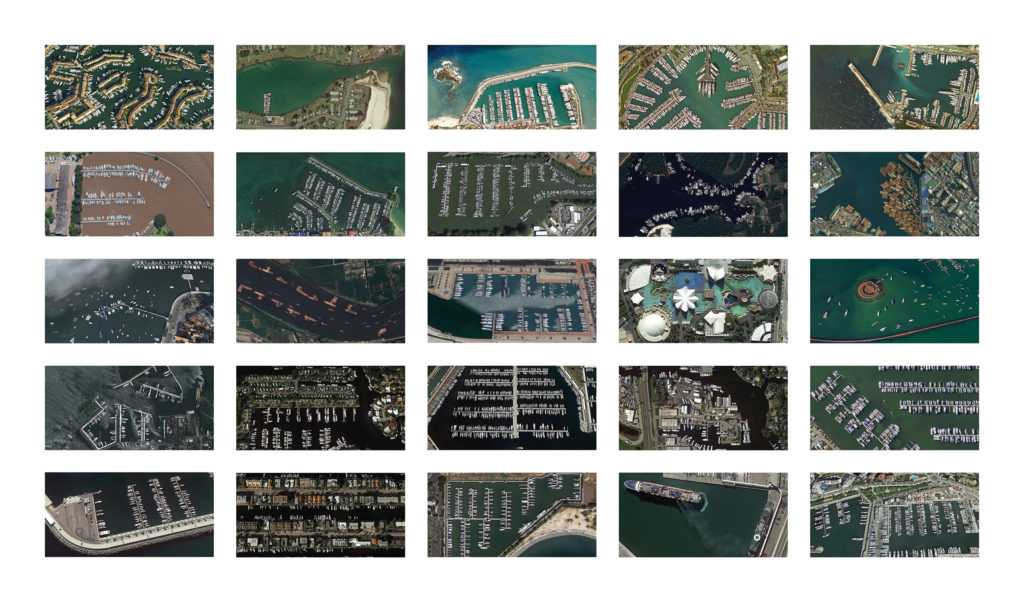

Água-viva, a exposição, é um estudo incansável e aberto sobre as formas de materializar este desejo – individual e, também, coletivamente. Organizada como uma espécie de arquivo submerso, a mostra se apresenta em dois tomos. O primeiro, integralmente performado por Rodriguez, é composto por mapas, cartas náuticas, desenhos, colagens, pinturas e registros ordinários de hoje e de ontem, que produzem, através de estratégias ora poéticas ora críticas, um redemoinho cognitivo em nossas noções sobre as relações entre público e privado; natureza e cultura; direitos e deveres; balneável e impróprio; navegável para que(m)?

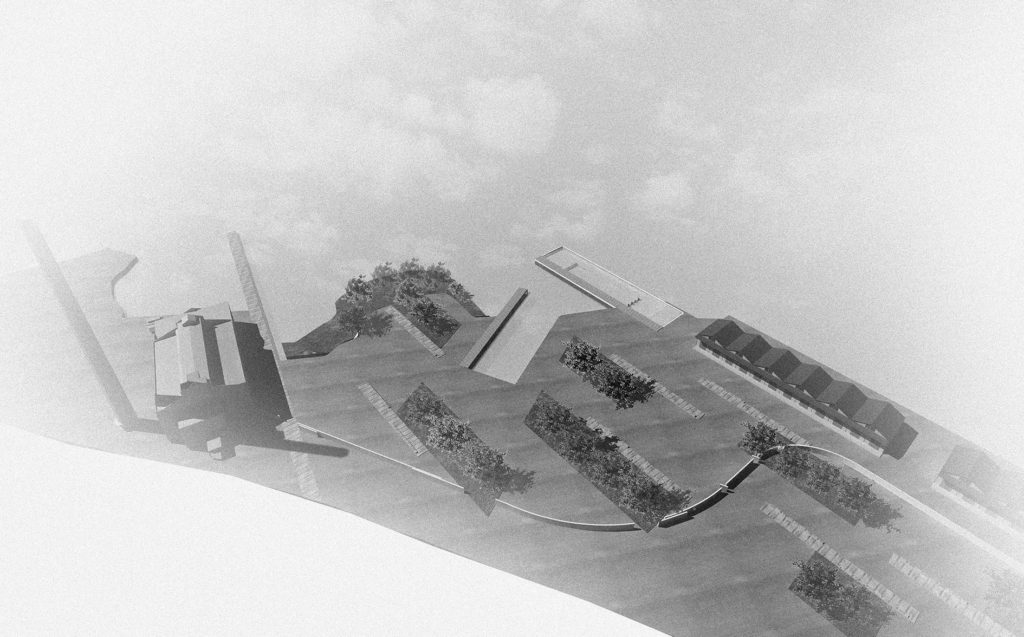

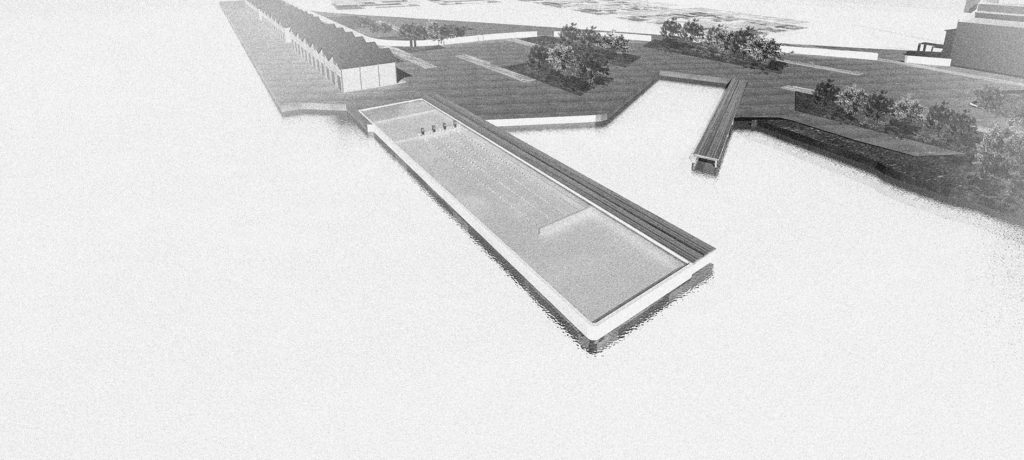

O segundo, ao mesmo tempo uma estratégia ativadora e uma espécie de dispositivo de interlocução disparador do próprio processo do artista, organiza-se como uma colaboração com quatro arquitetos e um escritor. Convidados a pensarem soluções para os impedimentos políticos, culturais e institucionais que distanciam a comunidade de Porto Alegre de suas águas, Nathalia Cantergiani + Daniel Galera, Marina Portolano + Carol Tonetti e Alberto Gomez atravessam o pensamento de Rodriguez, e também o espaço expositivo, com proposições práticas para uma relação possível – uma piscina pública, uma plataforma que subverte os muros do centro da cidade, um trampolim.

Água-viva é, assim, um exercício ininterrupto, e portanto inacabável, de reconstrução cultural e política dos sentidos deste lugar e das relações por ele conformadas. Realocar o futuro no presente a partir do passado, ativar memórias em novos desejos, navegar na esperança de banhar-se outra vez, banhar-se sem mais, ou ainda e apenas desejar (porque este é um direito e um prazer), é o lugar que Denis Rodriguez, através de sua Água-viva, pretende negociar com a comunidade de Porto Alegre.

um rio é um lote de água viva, por Mônica Hoff

[1] Guaíba é uma palavra de origem tupi e pode significar tanto “pântano profundo” (gwa, “seio”, í, “água” e be, “em”), como “baía de todas as águas (Gua-ybe).

Por alguns dias estive vazio, ou vazia. Eu era quatro paredes e um fundo, depois uma massa de água no formato dessas paredes, depois o ar que cabia em mim quando me esvaziavam. Antes de me perguntar por que estava aqui, eu me perguntava o que eu era. Porque havia momentos em que tinha a sensação de ser aquilo que me delimitava: as paredes de concreto revestidas de porcelana, o fundo cheio de ecos e ocupado por estranhas máquinas, o deque de madeira onde caminhavam os bípedes eretos que me colavam, perfuravam, revestiam. Em outros momentos tinha a sensação de ser aquilo que eu continha: água doce e marrom, cheia de detritos, ou água clorada e translúcida, essa que me preencheu depois e aqui ficou, acomodando minha estrutura, me dando uma sensação de estabilidade e conforto. Uma terceira hipótese me ocorreu outras vezes: que eu era definida por aquilo que me cercava, tudo que era externo a mim. A solidez da terra e da rocha aos meus pés, a outra solidez fluida da água marrom onde deito as costas, a extremidade sem apoio de onde vejo essa água se estendendo até sumir na neblina que esconde o horizonte, os ventos que me roçam a barriga e o peito e agitam a superfície da minha água. No princípio, portanto, era a matéria, seus muros e membranas, suas pressões e correntezas, suas formas e estruturas. Nada mais. Hoje, todavia, as coisas mudaram de maneira significativa. Já acostumada, ou acostumado, ao meu corpo, me perguntei por que eu estava aqui. Agora parece tolice querer entender o que sou. Preciso entender pra quê eu sirvo.

Começaram a vir em maior número, os bípedes. O primeiro saltou e deslizou dentro de mim ondulando o corpo como uma lontra. Outros vieram ao longo do dia, lontrinhas que flutuavam com boias nos braços e agitavam as perninhas sem cansar, lontras que apenas ficavam paradas na minha parte mais rasa, ajoelhadas no fundo, movendo lentamente os braços, e lontras que iam e voltavam em alta velocidade na minha parte mais funda, dando cambalhotas e se impulsionando no sentido contrário, ou saltando dos trampolins para me perfurar com os braços ou me estapear com suas barrigas, que depois ficavam vermelhas. Eles são a chave, certamente, para entender para quê sirvo. Alguns apenas mergulham os pés em mim e ficam sentados no deque, apreciando os ventos, eu acho. Um grupo maior se formou no deque para olhar o poente, o mesmo que eu vinha olhando desde que me preocupava apenas com minha forma, a bola branca do sol mergulhando no horizonte difuso como as lontras em mim, espirrando luz amarela, laranja e vermelha. Será que o sol nos vê? Apenas começo a compreender a linguagem das lontras, mas tenho a impressão de que se fazem a mesma pergunta. A superfície da minha água reflete a luz do sol e forma caleidoscópios que só podem existir em mim. Hoje à noite pingou água do céu e fiquei um pouco mais cheia, ou cheio.

Do nascer ao pôr do sol, choveu sem parar. Fiquei a sós quase o dia inteiro. O tempo passou mais devagar. Mas uma coisa extraordinária ocorreu. Às vezes aconteciam clarões imensos no céu, duravam apenas um instante, e durante um desses clarões a luz foi refratada e refletida de um jeito bem particular, e pude vislumbrar uma porção maior da terra que se estende a meus pés. O que vi, em um primeiro momento, pareciam ser outras ou outros parecidos comigo, dispostos a uma distância regular ao longo da beira do cais. Um clarão posterior me forneceu uma visão ainda mais nítida, e percebi que essas outras formas não eram depressões como eu, e sim formas salientes, que se erguem acima da terra. Versões invertidas de mim, embora com a mesma forma. Não sei o que pensar disso. Por que sou diferente? Sou, está claro, a última ou o último de uma sequência, o fim de alguma coisa, um prolongamento de um padrão, se projetando na água marrom como um último suspiro. É por isso que as lontras vem até mim? Será que elas habitam meus irmãos e irmãs à beira do cais? Temo nunca poder averiguar, pois os clarões que me dão essa visão também assustam os seres que me frequentam. Estava indo dormir pensando nesse feitiço, quando a água parou de cair do céu e apareceu uma lontra, uma das maiores e mais fortes que já vi. Ela pulou em mim e cruzou minha superfície funda dezenas de vezes, em alta velocidade, sozinha, indo e voltando com uma regularidade que me comoveu mais do que qualquer outra coisa que eu já tenha experimentado. Que dia.

Sol o dia inteiro! Sol e uma redoma azul que reflito com toda a força que posso. As lontras tomaram conta de mim como uma infestação. Começo a compreender o que falam. Me chamam de piscina. Batem pernas e afogam umas às outras em minha água clorada, alguns se abraçam e ficam juntos por longos minutos, alguns secretam líquido amarelo e deixam recipientes cilíndricos de metal (“latas”) e substâncias farelentas (“bolacha”, acho, ou “salgadinho”, ouvi os dois) em mim. A água ficou turva e morna ao longo do dia. Ao cair da noite estava cansada, mas estranhamente feliz. Talvez porque tenha sido usada ao limite. Vai se infiltrando em mim a ideia de que possuo uma missão, ou uma função. De que existo para ser usada. E com isso lembro de meus questionamentos do princípio, quando havia apenas a forma, e dos primeiros dias, quando me preocupava com minha serventia, e agora suspeito que a chave para entender quem sou está na experiência que as lontras obtêm interagindo comigo. É uma ideia complicada, mas promissora. As lontras chamam a si mesmas de “pessoas”. Queria poder me comunicar com elas verbalmente. Elas parecem tão mais ativas do que eu. Em comparação, me sinto passiva. Mas não devo me deixar tomar por esse tipo de pensamento.

Se eu fosse uma pessoa, ia querer ser aquela de pele bem enrugada e de cabelos ralos que nada de um lado para o outro com uma lentidão quase impossível, se sustentando na superfície da minha água como se por mágica, usando um maiô com folhinhas verdes e flores amarelas. Ou aquela bem miúda que não consegue mexer as perninhas e é arrastada suavemente por outra pessoa pelas mãos, e fica rindo sem parar. Ou aquela pessoa que fica no deque, debaixo do sol, com os olhos fixos em um objeto cheio de folhas, virando páginas, por horas a fio, sem se preocupar em entrar em mim, talvez imersa em um outro tipo de piscina. Ou nas duas lontras enormes que chegam juntas e nadam lado a lado na parte funda, dando braçadas poderosas, flutuando com graça apesar de seu enorme peso, com barrigas imensas e cheias de gordura que mudam de forma de um jeito engraçado embaixo d’água, como se não fossem nem sólidas, nem líquidas. Me dá uma certa agonia ser sempre a mesma, esse receptáculo inerte para uma água em constante fluxo e essas pessoas tão diferentes entre si. Podiam me pintar com folhinhas verdes e flores amarelas, ou abrir um fosso mais fundo em mim, ou colocar sobre mim luzes de cores variadas que formariam desenhos bonitos na superfície. É curioso: quanto mais domino a linguagem das pessoas, mas tenho essas ideias de transformação. Começo a desejar que as coisas que imagino aconteçam, e elas não acontecem, e às vezes o sentimento que isso causa é bem ruim.

Fui esvaziada. Pessoas desceram até meu fundo e esfregaram minhas paredes com produtos abrasivos que extirparam detritos acumulados. Depois fui sendo enchida devagarinho. Disso fica uma lição: existo sem a água. Sigo existindo sem ela. E a água que retiram, será que ela existe sem mim? Para onde vai quando não penso mais nela? Essas ideias me dão medo.

A manhã começou com uma neblina. O sol apareceu e começou a dissipar essa neblina, mas também a evaporar minha água. Fiquei bem quietinha, sem pensar, sem pensar, e me dei conta de que eu era capaz de viajar com a água evaporada, que se misturou à neblina, e depois subiu mais e se tornou uma daquelas nuvens de vapor branco que eu via da terra, e da altura onde estava consegui me ver lá embaixo, um retângulo contendo o resto da minha água, cercado por um outro corpo muito maior de água, eu como um apêndice, um istmo, em torno do qual uma quantidade acachapante de pessoas e estruturas se ramificavam e fervilhavam de uma maneira impossível de imaginar ou descrever, penínsulas dentro de penínsulas dentro de penínsulas, e à medida que subi mais ainda avistei a cidade da qual enfim percebo fazer parte e entendi que fui criada porque todas essas pessoas existem juntas e precisam das mais variadas formas e coisas para ter o que fazer, para não ficarem pensando, como eu, no que são e para quê servem, pois não podem se dar a esse luxo. Vi outras piscinas, quase sempre menores que eu, piscinas tristes ou somente diferentes, e seres quadrúpedes que remexiam o lixo, e ventiladores no telhado de galpões enormes, e veículos com rodas que soltam fumaça e emitem ruídos explosivos, e árvores com folhas e flores, e pessoas se agredindo, se beijando, dormindo na calçada, quebrando coisas, construindo coisas, gritando, sentadas em bancos de parques, saltando de janelas, acendendo chamas, mordendo comida, montando quadrúpedes maiores que elas, carregando minipessoas nos braços, vi tudo isso e todas elas mas não vi ninguém, nem uma só pessoa, nadando. E quis voltar, e voltei rápido, para o meu lugar.

diário da piscina, por Daniel Galera para projeto de Nathalia Cantergiani